DALL’ORGANIZZAZIONE NEVROTICA ALL’ORGANIZZAZIONE AFFETTIVA

Quanto influisce lo stile personale degli individui sull’ambiente di lavoro e sulle organizzazioni sociali in generale?

di Federica Ucci

Secondo Franco Fornari, qualunque collettivo organizzato, dalla società nel suo complesso alle organizzazioni di lavoro, è tenuto insieme da una competenza affettiva naturale presente in ciascun uomo, sotto forma di “codici affettivi” che hanno la funzione di difendere il progetto generativo dalle angosce di morte, sia persecutorie che depressive, come è evidente soprattutto nella famiglia, luogo deputato alla sopravvivenza dell’umanità.

<<== dott/ssa Federica Ucci

Ogni collettivo nasce per realizzare un progetto, simbolizzato come bambino che deve nascere, da qui deriva il codice affettivo come “assunto di base” (Bion, 1948) centrato sull’accoppiamento, inoltre, per organizzarsi necessita dell’intimità e del calore materno, e questo giustifica la funzionalità di un codice centrato sulla dipendenza. Per difendere il proprio progetto-bambino, il collettivo ha poi bisogno di costruire uno schema amico-nemico, tipico di una funzione paterna: di qui la rilevanza affettiva dell’assunto di base attacco-fuga.

Per Fornari, ogni intervento “terapeutico” nelle organizzazioni deve tendere alla realizzazione di una sorta di “democrazia affettiva” fondata sulla “compresenza e sull’integrazione armonica dei diversi codici affettivi che informano la struttura del potere familiare, utilizzando come modello normativo quello della buona famiglia interna”. Infatti, nelle organizzazioni sono diffuse profonde sofferenze causate da una “militarizzazione” reciproca dei codici affettivi, quando non addirittura dal dispotico prevalere di uno di essi. [1]

Per “organizzazioni nevrotiche” si intende realtà dissestate i cui sintomi e disfunzioni si combinano originando una “sindrome patologica”: come la connessione tra vari sintomi può rivelare la presenza di una anomalia all’interno di un organismo, così insiemi di problemi relativi alla direzione strategica e alla struttura organizzativa di un’azienda spesso indicano l’esistenza di una patologia organizzativa diffusa.

Il comportamento umano è solitamente caratterizzato da una varietà di stili nevrotici, in uno stesso individuo essi possono essere compresenti e manifestarsi con maggiore o minore intensità a seconda delle situazioni. In molti individui, tuttavia, è possibile distinguere il prevalere di un particolare stile che caratterizza in modo coerente molti aspetti del comportamento. Qualsiasi manifestazione eccessiva di un solo stile nevrotico può, a un certo punto, sfociare in psicopatologia e grave impedimento funzionale.

E’ possibile stabilire una correlazione e un’analogia tra patologia individuale, intesa come predominio di uno stile nevrotico, e patologia organizzativa che causa gravi deficienze nelle strutture organizzative. La personalità dei manager può influire in modo sostanziale sulle strategie, sulla struttura e, soprattutto, sulla cultura dell’organizzazione. Per stile personale si intende quella forma di comportamento attraverso cui l’individuo si mette in relazione con la realtà esterna e con il suo mondo interiore.

Sia le interazioni interpersonali che i bisogni istintivi hanno un ruolo centrale nello sviluppo della personalità, il comportamento infatti è determinato dall’universo mentale dell’individuo, formato da rappresentazioni durature si sé e degli altri. Queste rappresentazioni si sviluppano attraverso il processo di maturazione ed interazione umana sino a divenire codificate come stabili forze guida. Le rappresentazioni mentali diventano unità organizzative che consentono all’individuo di percepire, interpretare e reagire significativamente in modo sensato all’ambiente circostante.

I bisogni istintivi sono tipicamente collegati a queste rappresentazioni mentali e vengono tradotti in desideri di vario tipo, che a loro volta vanno ad articolarsi sotto forma di “fantasie”, le quali possono essere concepite come schemi rudimentali originali che evolvono in complessità, come “sceneggiature” organizzate suscettibili di drammatizzazione.[2] Le fantasie in questa sede sono da intendere come strutture psicologiche stabili e complesse che sottendono comportamenti empiricamente osservabili, ovvero i mattoni con cui vengono costruiti particolari stili nevrotici e, pertanto, i fattori determinanti di comportamento duraturo nel tempo.

Tutti, in una certa misura, abbiamo sintomi di disfunzioni nevrotiche: timidezza, depressione, timori irrazionali, sospetti eccetera, l’essere “normale” comporta la presenza di numerosi tratti nevrotici molto diversi. Ma a volte le persone rivelano un certo numero di caratteristiche che sembrano confluire in una particolare forma di nevrosi, le manifestano frequentemente e questo incide sulla loro condotta, che diventa rigida ed inadeguata.

Generalmente non necessitano di intervento psichiatrico per essere efficienti nella vita quotidiana, ma il loro comportamento poco flessibile limita la loro efficacia, ad esempio sul posto di lavoro, nella posizione che ricoprono. Uno stile nevrotico può distorcere il loro modo di percepire le persone e gli eventi, può influire pesantemente sui loro obiettivi, sulla loro capacità decisionale e perfino sulle loro preferenze in fatto di relazioni sociali.

All’interno delle organizzazioni, le fantasie intrapsichiche delle figure professionali chiave sono uno dei fattori principali che influiscono sul loro comportamento nevrotico prevalente e, a loro volta originano fantasie comuni che permeano tutti i livelli funzionali, alterando la cultura organizzativa e creando uno stile adattivo dominante che avrà notevole peso sulle decisioni relative alla strategia e alla struttura. Le fantasie condivise sono rafforzate dai miti, leggende e storie dell’organizzazione: esse riguardano le origini della società, la sua evoluzione, le sue difficoltà e i suoi riti, abbracciando tutte le relazioni esterne ed interne dell’organizzazione consentono ai membri di identificare simboli comuni e raggiungere un senso di comunità.

“La mitologia corporativa è lo spirito dell’organizzazione ed è diffusa a tutti i livelli di gestione”.[3] Nelle organizzazioni “nevrotiche”, i sintomi sono correlati tematicamente e nel loro insieme danno forma a una “Gestalt”, cioè a una configurazione di segni che sembrano tutti essere una diretta manifestazione di una particolare forma di nevrosi. Ogni stile nevrotico, generatore di patologia organizzativa, ha le sue specifiche caratteristiche, le sue prevalenti fantasie scatenanti e i suoi pericoli annessi.

E’ possibile distinguere, perciò, cinque tipi di stili nevrotici patologici e disfunzionali: paranoide, ossessivo, isterico, depressivo e schizoide. Ognuno di essi configura una sindrome in cui molti aspetti della strategia, struttura e cultura organizzativa sono speculari agli stili nevrotici e alle fantasie dei manager ai vertici della gerarchia, i quali sembrano originare uniformità di culture organizzative sotto forma di miti, storie e credenze comuni.

Nelle organizzazioni “sane”, invece, c’è un’ampia varietà di stili e personalità manageriali tale che diventa difficile l’emersione di una in particolare che possa essere in grado di condizionare se non determinare strategie e struttura. Qui il potere è largamente disperso in quanto gli orientamenti sono determinati da un numero troppo grande di personalità diverse.[4]Un’organizzazione è come un essere vivente: nasce, si sviluppa attraverso diversi stadi, raggiunge la maturità e poi muore. Sopravvivono solo le più capaci, un “vaccino” che possa rafforzare il loro sistema immunitario contro gli agenti patogeni interni di cui sopra, ma anche esterni, come i cambiamenti improvvisi dei mercati, o la crisi dovuta alla pandemia ad esempio, è rappresentato dall’alfabetizzazione emotiva.

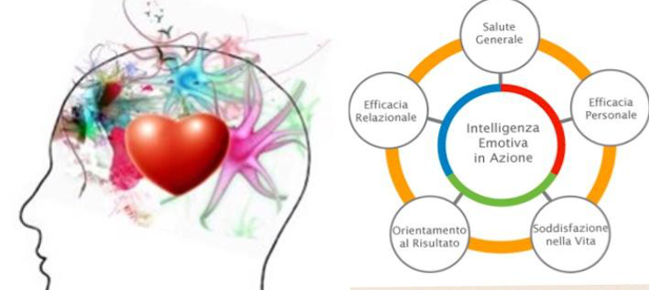

Esistono due livelli e due modelli di competenza sul lavoro: Competenze-soglia, ovvero quelle che occorrono per eseguire un determinato lavoro (Expertise) e Competenze distintive, che fanno risaltare gli individui più capaci rispetto a chi si colloca nella media (Competenze emotive). Le competenze emotive, in particolare, sono importanti perché emozioni e sentimenti sono una risorsa per aiutare gli individui a migliorare il proprio benessere, la propria motivazione e la capacità di comunicare ed interagire con gli altri.

All’interno delle organizzazioni, esse ottimizzano altresì i processi di apprendimento, l’acquisizione e lo scambio di informazioni e il processo decisionale. Esse,poi, sono fondamentali ai fini della leadership, ossia un ruolo che consiste essenzialmente nell’ottenere che gli altri svolgano il proprio lavoro più efficacemente. In presenza di problemi, bisogna essere in grado di valutare la situazione con calma e considerarli in una prospettiva globale, per gestire una situazione ad alto potenziale emotivo è necessario possedere la capacità di individuarli e risolverli e per fare ciò occorre saper instaurare rapidamente un clima e un rapporto di fiducia, essere in grado di ascoltare, saper persuadere e riuscire a “vendere”una raccomandazione o una direttiva.

Le organizzazioni oggi dipendono sempre più dal talento e dalla creatività di persone che lavorano in maniera indipendente, ma ciò richiede competenze come autocontrollo,coscienziosità ed affidabilità[5]. Nel contesto organizzativo odierno, in cui sta prendendo sempre più piede la modalità Smart e in cui c’è sempre più imprevedibilità, ognuno porta una miscela specializzata di talenti ed expertise dando vita a gruppi che si formano a seconda delle necessità, che hanno la durata di un progetto oppure prendono forma di task force istituite ad hoc, anche in modalità virtuale. La sfida attuale, quindi, è quella di imparare a lavorare riuscendo ad entusiasmarsi ed arricchirsi come se si avesse un lavoro stabile e, soprattutto, evitando che le proprie frustrazioni abbiano ripercussioni sull’ambiente lavorativo, soprattutto quando si ricopre una posizione gerarchicamente superiore.

Dott.ssa Federica Ucci, Sociologa Specialista in Organizzazioni e Relazioni Sociali

[1] F. Fornari, L. Frontoni, C. Riva Crugnola, Psicoanalisi in ospedale:nascita e affetti nell’istituzione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1985.

[2] J. Laplanche, J. B. Pontalis, language of Pshychoanalysis, Hogarth Press, London, 1973, p.318

[3] Ian M. Mitroff, Ralph H. Kilmann, Organization stories: an approach to the design and analysis of organizations through Myths and stories, in R. H. Kilmann, L. R. Pondy e D. P. Slevin ( acura di), The management of organization design strategies and implementation, Elsevier-North Holland, New York 1976, p.190.

[4] Manfred F. R. Kets De Vries, Danny Miller, L’Organizzazione Nevrotica, Una diagnosi in profondità dei disturbi e delle patologie del comportamento organizzativo, Raffaello Cortina Editore, 1992.

[5] D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva. Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro. Bur Edizioni, 2006.