Punti di vista sulla pandemia

di Patrizio Paolinelli

La pandemia fa male. Uccide, chiude, blocca, isola, impoverisce. E, naturalmente, fa parlare. Tanto. Praticamente all’infinito. Ma accanto alle paginate dei giornali e agli interminabili sproloqui dei talk-show, stimola anche qualche parola diversa, qualche riflessione su quello che sta avvenendo e come sta avvenendo, sul modo in cui si sta gestendo questa fase drammatica e sulle sue prospettive. Sono diversi gli studiosi che in questo periodo si stanno esprimendo con le loro analisi e, per fortuna, non mancano coloro che non si fermano al coronavirus, ma scavano nel profondo di una società che era già alle corde. Eccone alcuni.

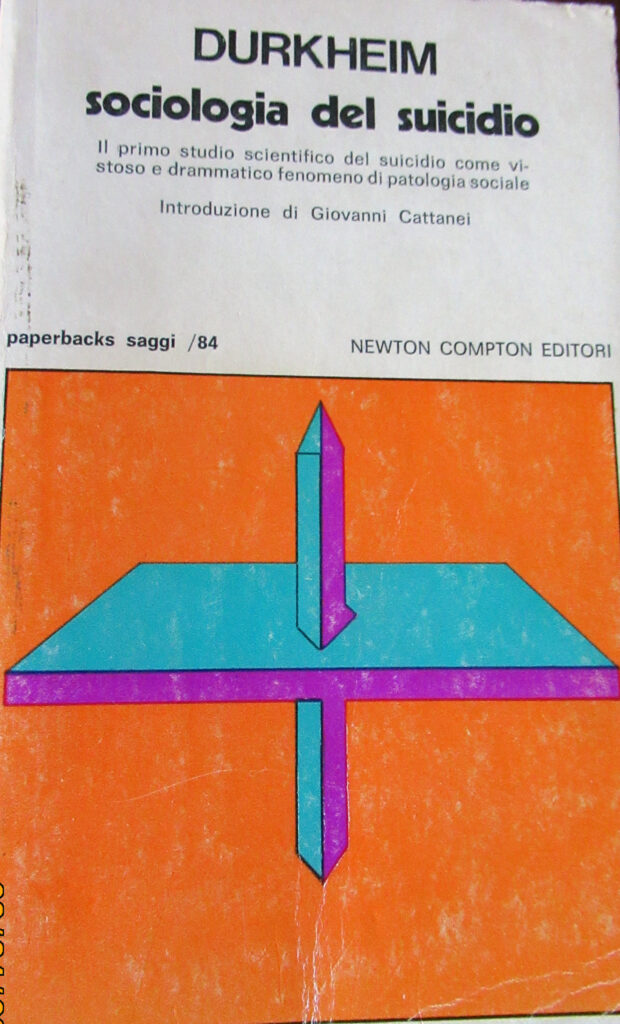

Iniziamo con due arrabbiati: il filosofo Giorgio Agamben e il sociologo Andrea Miconi. Il primo ha dato alle stampe “A che punto siamo? L’epidemia come politica”, (Quodlibet, Macerata, 2020, 106 pagg., 10,00 euro). Il secondo, “Epidemie e controllo sociale”, (manifestolibri, Roma, 2020, 127 pagg., 10,00 euro).

Prof. Patrizio Paolinelli == >>

Entrambi gli autori polemizzano violentemente con le decisioni del governo in merito alle restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini per frenare la diffusione del contagio. Ovviamente non negano la pericolosità del Covid-19, ma contestano come le misure di contenimento del virus sono state imposte e sospettano che nascondano ben altre intenzioni. Quali sarebbero? Per svelarle ricorrono alla categoria foucaultiana di biopolitica, ossia il governo degli esseri umani attraverso la regolazione della vita biologica (sessualità, riproduzione, morte e così via). Nel caso dell’epidemia in corso la biopolitica si esprime tramite pratiche di controllo della salute pubblica quali: l’obbligo al distanziamento interpersonale e all’uso dei dispositivi sanitari di protezione individuale, la quarantena, la limitazione degli orari degli esercizi pubblici, la chiusura di una lunga serie di attività culturali, ludiche, sportive, della scuola e dell’università, restrizioni nella libertà di spostamento sul territorio.

Agamben connette la nozione di biopolitica con quella di stato di eccezione, celeberrima categoria della dottrina politica di Carl Schmitt e con la quale si intende la sospensione dell’ordine giuridico a cui segue l’esercizio di un potere sganciato dal diritto. Nei mesi della pandemia sono state infatti messe tra parentesi le garanzie costituzionali trasformando ogni individuo in un potenziale untore. Situazione che per il filosofo romano ricorda molto da vicino gli anni del terrorismo e i provvedimenti d’emergenza che allora vennero presi. Con una differenza sostanziale rispetto a ieri: mentre la fine dell’estremismo extraparlamentare riportò l’ordine giuridico più o meno allo statu quo ante, oggi è cresciuta enormemente la tendenza a fare dello stato d’eccezione il paradigma di governo in nome della sicurezza pubblica. In altre parole, l’eccezione diventa regola. Per Agamben la nuova normalità è costituita da crisi perenni e da perenni misure di emergenza, dalla progressiva separazione degli individui gli uni dagli altri e dalla continua erosione delle libertà costituzionali.

Andrea Miconi è assai vicino alle posizioni di Agamben. Utilizza la nozione di stato d’eccezione e alla critica nei confronti delle azioni di contrasto al contagio aggiunge quella rivolta alla rappresentazione mediatica dell’epidemia. Nel suo pamphlet arriva a parlare del 2020 come dell’anno che ha inaugurato lo stato di polizia. Per dimostrarlo riporta un lungo elenco di fatti di cronaca che la stampa ha rubricato nell’ordine del pittoresco, del bizzarro e della curiosità. Mentre per Miconi indicano un eccesso di controlli, un preoccupante potere discrezionale delle forze di sicurezza, la violazione dei diritti della persona e lo sconvolgimento del clima sociale. Ecco alcuni di questi fatti: una donna è stata multata mentre pregava in chiesa da sola, stessa sorte è toccata a una psicologa che si recava a visitare un paziente, a una coppia che accompagnava la figlia a una visita oncologica dopo un trapianto di midollo spinale e a un uomo che accompagnava la moglie disabile a fare la spesa. Al lungo elenco di Miconi si possono aggiungere i video circolati sui social network dopo la pubblicazione del suo pamphlet e in cui si assiste a pesanti interventi delle forze dell’ordine nei confronti di cittadini colti per strada senza mascherina sanitaria. A questo proposito ci sarebbe da osservare che durante la pandemia le morti sul lavoro sono proseguite come prima, ma da parte dello Stato non si sono viste all’opera la stessa determinazione e la stessa energia per combattere il fenomeno.

Ma torniamo a Miconi. Il succo della sua critica è il seguente: con la pandemia è stata messa in atto una strategia di colpevolizzazione del cittadino e di deresponsabilizzazione della classe dirigente (potere politico, potere mediatico, potere economico). Ha preso così forma una sorta di populismo alla rovescia tramite il quale l’opinione pubblica si è assunta la colpa di quanto accadeva anziché prendersela con le élite. Per esempio, non si è troppo indignata dinanzi alla scarsa attenzione degli imprenditori per la salute di lavoratori e che nel bergamasco ha portato a consumare una vera e propria strage. Tuttavia ha accettato di essere sigillata in casa, di sentirsi dire dai media che tutto sommato la reclusione domiciliare è una cosa bella e di sottoporsi all’umiliante rituale dell’autocertificazione. Ancora: ha abbracciato lo slogan “C’è troppa gente in giro” anziché pretendere dei servizi di trasporto pubblici adeguati all’emergenza sanitaria. In definitiva, per Miconi lo scopo sommerso delle misure anti-contagio è duplice: da un lato, la normalizzazione di una pervasiva forma di controllo sociale; dall’altro, la possibilità per classe dirigente di togliere ai cittadini libertà fondamentali senza subire alcun scossone.

Anche Donatella Di Cesare si è occupata della pandemia dando alle stampe un tascabile intitolato “Virus sovrano? L’asfissia capitalistica”, (Bollati Boringhieri, Torino, 2020, 89 pagg., 9,00 euro).

A differenza di quanto potrebbe lasciar supporre il sottotitolo del libro l’astro nascente dell’italica filosofia prêt-à-porter non muove una critica al capitalismo inteso come modo di produzione. Pertanto la sua riflessione risulta fortemente depotenziata. Tuttavia è utile dato il terrificante clima culturale in cui ci troviamo in termini di conformismo, adesione all’ideologia liberale e negazione dello spirito critico (in questo senso, sempre in tema di pandemia, un caso esemplare è il libro intitolato “Nella fine è l’inizio” di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti).

L’asfissia capitalistica di cui parla Di Cesare riprende il tema dell’accelerazione dei ritmi di vita nelle nostre società radicalizzando l’analisi critica. Avendoci costretti a un’esistenza rallentata, se non addirittura sospesa, la pandemia mette in luce “l’aberrazione della frenesia di ieri” e “la maligna velocità del capitalismo”. In quanto al virus, è sovrano sia per l’aureola che lo circonda sia perché ha oltrepassato ogni confine facendosi beffe proprio dei sovranisti.

L’aspetto più interessante del libro della Di Cesare consiste nella correlazione costante tra le contraddizioni della nostra società prima della pandemia e durante la pandemia. Destano tuttavia qualche perplessità diverse affermazioni assai generiche e la tendenza a mettere sullo stesso piano la narrazione mediatica degli eventi con la realtà effettuale delle cose. C’è poi un altro aspetto che lascia ancor più perplessi. E cioè, mentre le riflessioni di Agamben e Miconi invitano il lettore a prendere coscienza della gravità della situazione e dunque alla mobilitazione, quelle della Di Cesare non si sa bene dove vadano a parare. Le abbondanti critiche che muove al rapporto tra società pre-pandemica e società pandemica non indicano una direzione e sembrano esaurirsi nell’autocompiacimento di una brillante scrittura.

L’ultimo tascabile della nostra carrellata è quello di Mariana Mazzucato: “Non sprechiamo questa crisi”, (Laterza, Bari-Roma, 2020, 160 pagg., 12,00 euro).

Il libro è composto da tredici interventi di cui otto scritti a quattro mani con altri studiosi e ripropone il pensiero dell’economista italiana applicandolo al dramma scatenato dalla pandemia. Semplificando al massimo la tesi centrale della Mazzucato si articola su alcuni punti: 1) da sempre le grandi imprese private beneficiano di enormi finanziamenti pubblici, diretti o indiretti che siano; 2) numerosi colossi dell’economia non sarebbero neanche nati senza i massicci investimenti dello Stato, a iniziare dalla grandi corporation della Silicon Valley; 3) in parecchie occasioni banche e multinazionali sono state salvate dal fallimento con i soldi del contribuente; 4) i famosi imprenditori restituiscono pochissimo alla società che pur gli ha permesso di nascere, prosperare e sopravvivere.

Il timore della Mazzucato è che con la pandemia si rimetta in moto il circolo vizioso di privatizzazione dei profitti, socializzazione delle perdite, accaparramento delle risorse pubbliche, scarsi ritorni per la collettività, recessione economica. Il suo intento non è quello di superare il modo di produzione capitalistico ma di “fare capitalismo in modo diverso” correggendo le storture provocate dai mercati lasciati a sé stessi. E per questo occorre che le risorse pubbliche siano indirizzate nell’interesse pubblico e non del profitto. Non certo per realizzare il socialismo, ma per salvare il capitalismo dalla spirale autodistruttiva in cui è finito col neoliberismo. Detto con una battuta, troppo successo porta al decesso. E allora come intervenire? La ricetta della Mazzucato prende le mosse dalla necessità di riconoscere che la ricerca di base in campo farmaceutico è largamente a carico dello Stato (40 miliardi di dollari nel 2019) ed è sempre lo Stato che è intervenuto economicamente sui sistemi sanitari per combattere il Covid-19.

Non solo: gli enormi stimoli all’economia per scongiurare la catastrofe (negli Usa oltre 2mila miliardi di dollari) derivano dalle tasse dei contribuenti, pertanto il sostegno pubblico alle imprese non può più essere incondizionato come è accaduto fino a oggi. E ancora: lo Stato deve tornare a essere un protagonista attivo dell’economia e non più un soggetto passivo che elargisce soldi alle imprese nella speranza che queste creino ricchezza per tutti. Speranza mal riposta: da decenni nelle società occidentali la povertà aumenta, così pure le disuguaglianze e si passa da una crisi economica all’altra precipitando in lunghe fasi di stagnazione.

Per la Mazzucato la pandemia è un’occasione per voltare pagina e dar vita a un circolo virtuoso dell’economia. Come? Attraverso l’implementazione di misure quali il dividendo di cittadinanza, che consiste in una remunerazione dei cittadini per gli investimenti statali nell’economia privata, premiando le aziende che creano davvero valore, plasmando i mercati affinché la ricchezza creata collettivamente sia messa al servizio di scopi collettivi, favorendo una green economy centrata sui lavoratori, rivedendo il sistema fiscale e così via. Come si vede le proposte della Mazzucato sono piene di buon senso e data la situazione sembrerebbe irragionevole non accoglierle. Certo, non ci si può nascondere che il potere economico dovrebbe rinunciare almeno in parte al potere assoluto che ha a lungo perseguito e conquistato. I prossimi anni ci diranno se la ragione prevarrà sull’anarchia del capitale.

Patrizio Paolinelli, Via Po cultura, inserto del quotidiano Conquiste del Lavoro (2021).