La Disattenzione Civile

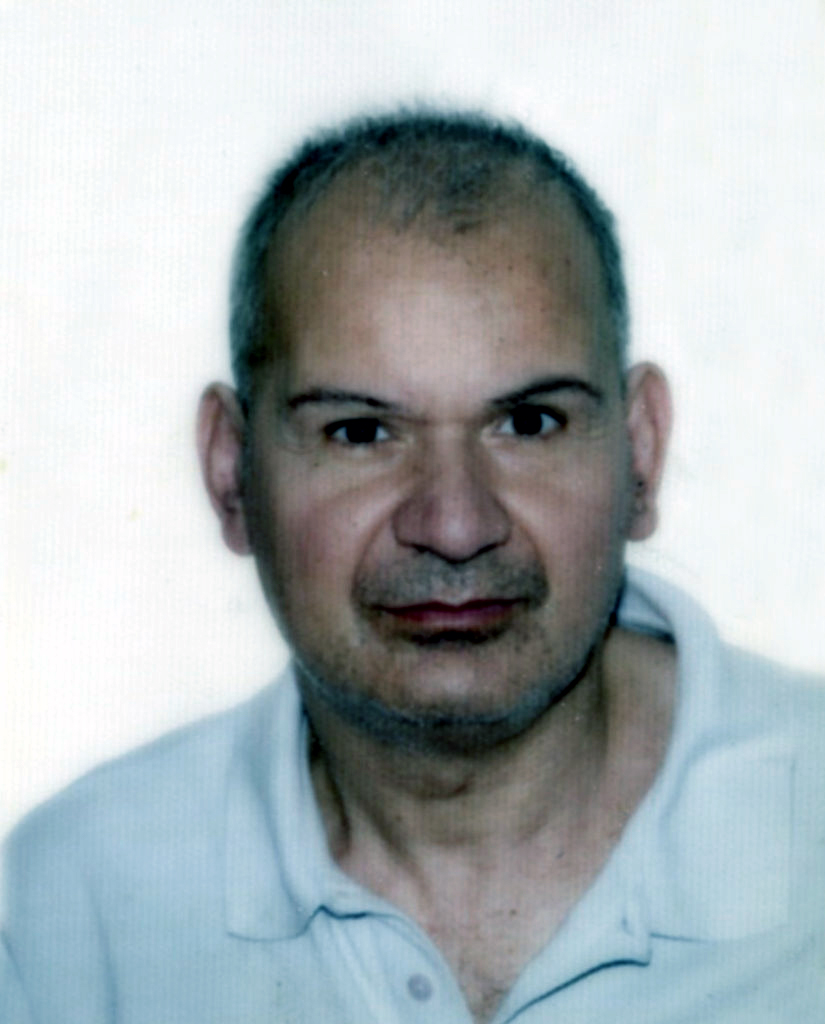

di Elisabetta Festa

A quanti di noi è capitato di ritrovarsi fra estranei in luoghi pubblici: come ascensori o bus senza degnarsi di uno sguardo, senza parlarsi. Alcuni percepiscono questo atteggiamento come scortese o freddo; come un insensibile disprezzo o disinteresse per gli altri. Altri lamentano il modo in cui siamo sempre più persi nei nostri dispositivi mobili, apparentemente ignari di ciò che accade intorno a noi.

<<== Elisabetta Festa

Ma i sociologi riconoscono che ignorarsi l’un l’altro nel mondo urbano ha invece un’importante funzione sociale, e chiamano questa pratica: “la disattenzione civile”.

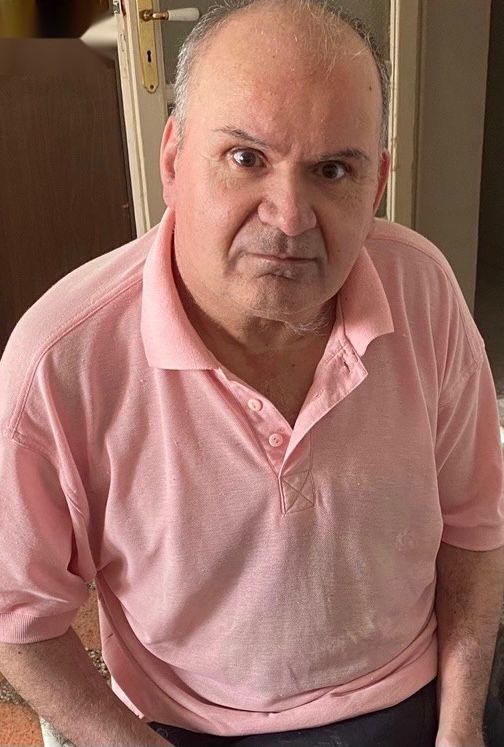

Questo termine è coniato dal noto sociologo Erving Goffman, che ha trascorso la vita a studiare le forme più sottili di interazione sociale. Egli sviluppò questo concetto nel suo libro Behaviour in Public Places (Comportamento in luoghi pubblici) pubblicato 1963. Goffman si è impegnato ad elaborare una “sociologia della vita quotidiana”, dell’interazione diretta faccia a faccia, del comune comportamento e delle sue regole. Lungi dall’ignorare coloro che ci circondano, Goffman spiega come in realtà le persone in pubblico fingano di non essere consapevoli di ciò che gli altri fanno, per offrire loro un senso di privacy. La disattenzione civile in genere comporta inizialmente una forma minore di interazione sociale, come un contatto visivo molto breve, lo scambio di cenni di testa o sorrisi deboli. In seguito, entrambi gli attori in genere distolgono lo sguardo l’uno dall’altro.

Per Goffman dunque nulla è abbandonato al caso: esistono regole di etichetta e rituali coi quali si sperimenta l’accesso agli altri e si misurano le possibilità e i limiti di un reciproco coinvolgimento. La più anonima e fugace delle relazioni: un incontro in strada con un estraneo, è già un’interazione assai complessa, densa di messaggi.

<< == ERVING GOFFMAN

Le due persone si avvicinano, si guardano, stabiliscono a cenni che lato della strada ciascuno dei due seguirà e, quando si incontrano, abbassano lo sguardo – “una specie di abbassamento delle luci” –, e con questa azione affermano implicitamente di non aver nulla da temere dall’altro. Mentre allontaniamo lo sguardo da loro, non stiamo ignorando maleducatamente, ma in realtà mostrando deferenza e rispetto. Stiamo riconoscendo il diritto degli altri di essere lasciati soli e, nel farlo, rivendichiamo il nostro diritto allo stesso.

Nel suo scritto sull’argomento Goffman ha sottolineato che questa pratica riguarda la valutazione e l’evitamento del rischio e la dimostrazione che noi stessi non comportiamo alcun rischio per gli altri. Quando forniamo disattenzione civile agli altri, sanzioniamo efficacemente il loro comportamento. Affermiamo che non c’è nulla di sbagliato, e che non c’è motivo di intervenire in ciò che l’altra persona sta facendo. Inoltre, dimostriamo lo stesso di noi stessi.

La disattenzione civile dunque non è un problema, ma piuttosto rappresenta uno strumento importante per il mantenimento dell’ordine sociale in pubblico. Per questa ragione, possono insorgere problemi quando viene violata questa “norma”. Questo è il motivo per cui tentativi ripetuti e inesorabili di conversazioni indesiderate ci disturbano: non è solo che sono fastidiosi, ma che deviando dalla norma che garantisce sicurezza e protezione, implicano una minaccia. Ancora questo è il motivo per cui ad esempio, le donne e le ragazze si sentono minacciate, piuttosto che lusingate, da coloro che le chiamano, o ancora perché per alcuni uomini, essere semplicemente fissati da un altro è sufficiente per provocare una lotta fisica.

Concludendo, è capitato ad ognuno di noi di abbassare lo sguardo evitando l’altro, ora sappiamo che in realtà questo gesto è tutt’altro che banale, che lo mettiamo in campo perché siamo piò o meno inconsapevolmente degli “attori sociali”, degli individui legati indissolubilmente gli uni agli altri anche quando ci ignoriamo.

Dott.ssa Elisabetta Festa – Sociologa

Direttore Laboratorio Sociologico ASI Avellino: “Asirpiniasociolab”

Vice Presidente ASI Campania

Presidente Collegio Probiviri ASI