Toh! Si riparla del Ponte sullo Stretto

di Antonio Latella

L’idea di un collegamento stabile tra Calabria e Sicilia è tornata ad alimentare le illusioni degli abitanti di quest’area strategica del Mezzogiorno. Quel cavallo di battaglia (quasi sempre elettorale), da qualche giorno grazie a Silvio Berlusconi, è tornato a stagliarsi tra Scilla e Cariddi. Ma non ha suscitato il benché minimo interesse nello schieramento di centrodestra e nemmeno in quella parte di opinione pubblica che in passato vedeva nel Ponte sullo Stretto l’occasione di sviluppo e, soprattutto, di riscatto del Sud del Paese.

Quell’antico sogno trasmessoci dai nostri avi sembrava definitivamente tramontato in applicazione di una certa ragion di stato – imposta in passato da un Governo e da un Parlamento della Repubblica – che non ha tenuto conto dei miliardi spesi per progettare l’opera e del grande e complesso lavoro della Società Stretto di Messina, iniziato dal senatore Nino Calarco e proseguita dal Dott. Pietro Ciucci. – L’idea dell’on. Berlusconi ci lascia in balia di una serie di flashback che riportano in auge ipocrisie, inganni, contrapposizioni tra il Nord europeo e un Mezzogiorno “africano”: tra cittadini di uno stato fondato sul lavoro e lo sviluppo e milioni di sudditi che da Eboli in giù sono costretti ad arrangiarsi.

Personalmente nessun dubbio sulla buonafede del Cavaliere. Anzi. Nei confronti del leader di Forza Italia da quasi 20 anni resiste quell’empatia nata il 30 marzo 2005 quando l’allora Presidente del Consiglio prese parte all’inaugurazione dall’Auditorium Nicola Calipari del Consiglio regionale della Calabria.

<<== On. Silvio Berlusconi

In quella circostanza, per incarico del mio editore avevo il compito di intervistare il capo del Governo. Non fu un’impresa facile – dovetti lottare contro il servizio d’ordine e l’insofferenza di politici schierati e di colleghi giornalisti che rivendicavano l’esclusiva- alla fine però realizzai la più bella “marchetta” giornalistica della mia lunga carriera di cronista.

Anni dopo, in un’altra intervista- fatta questa volta ad Arcore da un altro Latella (Giampaolo), il Cavaliere mi mandò in dono tre delle sue belle cravatte. Una resiste al tempo, messa in bella mostra nel settore del mio studio occupato dalla grande Enciclopedia Treccani. E’ rimasta l’ empatia per l’uomo politico. Al momento la mia posizione sul Ponte è agnostica, ma se questa grande opera fosse inserita in un vero progetto di sviluppo del Mezzogiorno sono certo che Nord e Sud farebbero diventare l’Italia la vera locomotiva dell’Europa.

Ipotizzare un progetto di opere infrastrutturali con un razionale utilizzo delle risorse europee già concesse o che arriverebbero in futuro non è certo azzardato: una vera alta velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria che, ovviamente, riguardi anche la Sicilia; l’ambiente, liberando i territori dai rifiuti e i fondali dei mari dalla plastica, da carcasse di auto; interventi sull’erosione delle coste, azioni sull’efficienza dei depuratori; utilizzo di energie da fonti rinnovabili. E, soprattutto, decisioni contro la corruzione, gli intrecci politica -malavita organizzata, illegalità diffusa.

A monte ci sono le riforme: sempre invocate e mai realizzate. La madre di tutte è quella relativa alla magistratura che la “Riforma Cartabia” in parte non è riuscita a completare, seguita dalla riforma della pubblica amministrazione e di quella burocratica in chiave di attrazione di investitori esteri. Ma non si possono dimenticare l’etica della politica, l’umanizzazione dei mercati, la ricerca di politiche per ridimensionare il capitalismo finanziario. – Il dubbio tormenta le coscienze di milioni di meridionali che si chiedono chi siano i responsabili della grande arretratezza di quest’area della Penisola nelle cui fondamenta troviamo secoli di civiltà e di cultura.

Responsabilità non sono sempre dello Stato, ma condivise tra i diversi livelli di governo: centrale, regionale, comunale. Come l’Unità d’Italia ha tradito l’idea Risorgimentale, anche la Repubblica, nata dalla lotta partigiana, non è riuscita a dare identiche chance a tutti gli abitanti della Penisola.

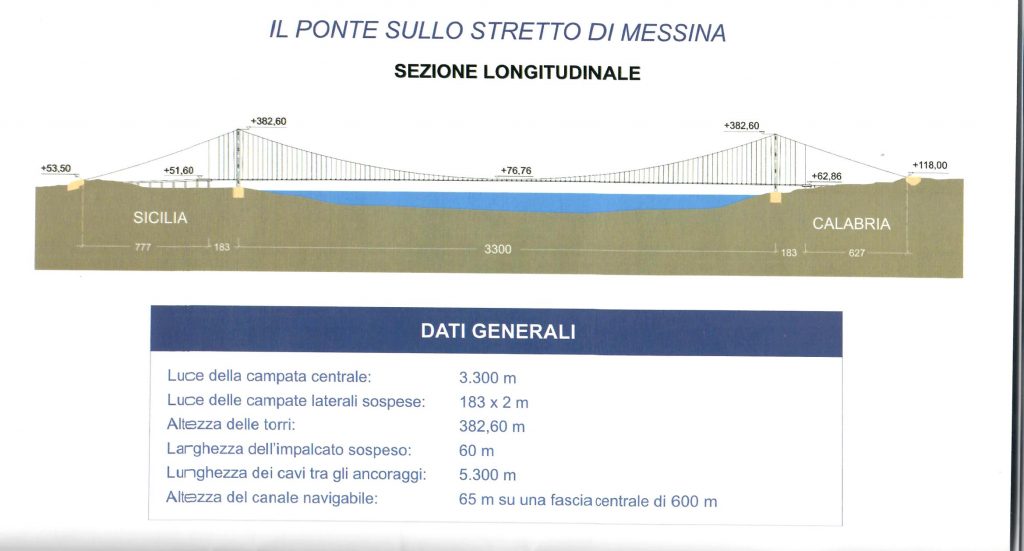

Da sempre il Ponte sullo Stretto di Messina è diventata una ricorrente occasione di lotta politica. Quando a sostenere la realizzazione sono le forze di governo, le opposizioni danno fuoco alle polveri del dissenso affidando le loro ragioni a leggende metropolitane e all’alibi della ‘ndrangheta. A ruoli invertiti c’è sempre una componente ideologica, ambientalista, di interessi economici (presenti ancora oggi anche in una o più forze governative) ad impedire di avviare una seria riflessione sull’utilità dell’opera. – Nei mesi scorsi, un contributo l’hanno fornito gli imprenditori siciliani e calabresi aderenti a Confindustria che, in un dossier, ne hanno spiegato gli effetti positivi sull’economia e l’occupazione dell’intero Mezzogiorno. Mentre l’attuale Governo e i partiti che ad oggi lo sostengono si limitano al politichese.

La presenza del ponte potrebbe diventare un volano di sviluppo di quest’area geografica del Mediterraneo. Milioni di persone sarebbero attratti dalle località turistiche siciliane e calabresi rispetto, se non a tutte, ad alcune tradizionali mete del turismo di massa. Il Ponte grande catalizzatore di investimenti internazionali e un importante snodo di traffici nel mare Nostrum. Il Ponte fa paura, ma non al Sud.

Forse anche per questo, quando stava per diventare realtà, è stato fatto “crollare” prima dell’inizio dei lavori. Una decisione politica, sostenuta da potenti lobbies che in questo Paese decidono cosa bisogna fare o cosa non fare. Senza farsi scrupoli sull’utilizzo di milioni di euro utilizzati per gli studi di fattibilità e per il progetto di massima. Uno spreco all’italiana di cui nessuno è stato chiamato a rispondere. Nessuno ha ritrovato il coraggio d’indignarsi e protestare seriamente.

Sulla mancata realizzazione del collegamento tra le due sponde dello Stretto è stato apposto il sigillo dell’atto politico che ha visto protagonisti sia il Parlamento (2011) sia il Governo Monti (2012), mentre la pietra tombale è stata posata il 15 aprile 2013 quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dell’epoca, con un decreto, ha posto in liquidazione, con la nomina di un commissario, la società Stretto di Messina S.p.A. “Parce sepulto”. Anche questa decisione fa parte dei misteri dell’Italia Repubblicana: nessuna responsabilità e nessuno sarà chiamato a pagare. E come spesso accade quando a vincere sono le lobbies, i protagonisti di quella stagione sono stati messi da parte.

Il deficit infrastrutturale, in particolare, nel settore dei trasporti e delle reti telematiche, rappresenta un ostacolo alla crescita socio -economica di interi territori. Ecco perché gli industriali siculo -calabri sottolineavano che “la decisione di realizzare un attraversamento stabile nello Stretto di Messina è vitale per l’economia, strategica per gli investimenti pubblici e privati, che sono alla base della crescita economica e dell’occupazione”. Aggiungendo: “La dotazione infrastrutturale nel settore dei trasporti è la spina dorsale dello sviluppo, fondamentale per rimuovere i vincoli della crescita”.

NORD E SUD E LA DIVERSITA’ DEL TRASPORTO SU ROTAIA

Poco è cambiato dall’epoca della “Freccia del Sud”, della valigia di cartone, della fuga dei migliori cervelli. Oggi i nuovi convogli – che nel centro nord sfruttano le caratteristiche strutturali dell’A.V. – da Milano e Torino impiegano ancora troppe ore per raggiungere Reggio Calabria. Da Roma oltre sei ore. I treni ci sono, ma c’è anche l’inadeguatezza della linea ferrata. Intanto nel Pnrr non esiste traccia dell’Alta Velocità. Ma c’è di più: un’alta percentuale di viaggiatori che prendono posto sulle frecce Rosse o Bianche o su Italo da Sapri fino a Reggio soffre maledettamente il mal di treno. Immaginiamo una Ferrari costretta a percorrere una vecchia provinciale il cui tracciato risale al regno Borbonico. Eppure questa mendace novità viene spacciata come una grande conquista, una rivoluzione del trasporto pubblico, un grande regalo agli italiani del Mezzogiorno. Ipocrisia di un sistema fondato sugli inganni, sulla corruzione, sulle diseguaglianze e sulle promesse.

Al Mezzogiorno, solo piccoli interventi di maquillage, mentre le grandi opere di ingegneria sociale, propedeutiche allo sviluppo del territorio, in prevalenza, rimangono delle incompiute o, nel migliore dei casi, finite a metà (l’A3 docet!). La cantierizzazione rimane sulla carta, mentre, ed è storia recentissima, la decisione di far ripartire i lavori del tratto della SS 106 che porta in Puglia, diventa l’occasione per indossare il doppio petto, per comparsate televisive, post sui social e titoloni sui giornali.

Fumo negli occhi: un vecchio trucco per impedire la rivolta dei poveri. I quali, ammaliati dai populisti di turno, concedono il consenso elettorale a chi riesce meglio nell’arte di demonizzare gli avversari, a parlare alla pancia degli italiani. Non basta denunciare le ingiustizie, farsi paladini dei bisogni del cittadino pur sapendo che si tratta di propaganda, di populismo e, soprattutto, di disonestà intellettuale. Destra, sinistra, centro, movimenti, liste civiche: protagonisti della commedia degli inganni. E così cambiano gli schieramenti, ma il Mezzogiorno non cambia volto. E come dice il nostro amico Otello Profazio: “Qui si campa d’aria”.

Il Mezzogiorno oggi è interessato sia alla diminuzione delle nascite sia all’ emigrazione: fenomeni che entro due/tre decenni potrebbero dare vita a preoccupanti forme di desertificazione. In un recente passato lo Svimez ha certificato che il Sud è alle prese con una “Trappola Demografica”. Dal 2000 -riportano nel loro dossier gli imprenditori calabresi e siciliani- “hanno lasciato il Mezzogiorno oltre due milioni di residenti: la metà giovani fino ai 34 anni, quasi un quinto laureati. Il meridione rischia di spopolarsi e questo crollo demografico ha un costo, stimato a oltre un terzo del Pil. Parallelamente alla fuga dal Mezzogiorno cresce il gap occupazionale tra il Sud e il Centro – Nord, che nell’ultimo decennio è passato dal 19,6 al 21,6%. In totale il Sud si ritrova 3 milioni di posti di lavoro in meno rispetto al resto d’Italia. Analogamente – si legge ancora nel dossier – la qualità del lavoro peggiora da Roma in giù. Al Sud aumenta la precarietà che si riduce invece nel Centro -Nord, ma cresce il part-time (+ 1,2%), in particolare involontario, che nel meridione raggiunge l’80% rispetto al 58% del Centro -Nord”.

La mancanza di infrastrutture di base e la presenza della ‘ndrangheta, diciamocelo senza infingimenti, sono solo alcuni dei tanti alibi per mantenere lo status quo di un Paese a due velocità. Tutto ciò fa comodo alla politica dominante alla quale spetterebbe il dovere di eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di determinate aree dall’atavica arretratezza. Eppure queste realtà geografiche, ricche di storia, di tradizioni e di incomparabile bellezza, già prima dell’Unità d’Italia furono destinate a rimanere un grande serbatoio di braccia, funzionali alla ricchezza delle regioni nordiche.

La convinzione che per ogni cantiere che si apra trarrebbe vantaggio solo la malavita organizzata (il che, in parte, è maledettamente vero, ma al “magna magna”, direttamente o in modo indiretto, partecipano tutti) è un atto di sfiducia, un’accusa nei confronti dello Stato: incapace di garantire legalità e giustizia, di difendere la libertà di impresa e di esercitare la forza per garantire la democrazia. Gli italiani del Mezzogiorno sono stanchi dell’immobilismo della “paura”: repertorio di quelle forze politiche e sociali che da un lato condannano e dall’altro magari fanno affari con l’antistato. I santuari della ‘ndrangheta, già prima della globalizzazione, sono stati trasferiti al Nord dove operano i colletti bianchi della finanza e dove vengono prese le grandi e inappellabili decisioni rispetto alle quali, la manovalanza delle “locali” deve solo obbedire.

A condannare il Sud contribuiscono anche gli stereotipi negativi, le narrazioni che le forze indigene non hanno la potenza, e forse neanche la volontà, di cancellare sostituendoli con nuovi paradigmi socio-culturali ed economici. I fenomeni sociali hanno un’origine e una fine. E non è certo utopia sperare in un’Italia libera dal condizionamento mafioso. L’origine del fenomeno è conosciuta, ma la fine non arriva per quel sottile confine tra politica e ‘ndrangheta, tra mafia e antimafia

Anche di fronte alla drammatica eredità lasciata dal coronavirus, il Paese si è ulteriormente diviso. Altro che unità. Dopo i morti per la pandemia e i gravissimi danni socio-economici prodotti dall’aggressione putiniana all’Ucraina stiamo assistendo al festival di “chi la spara più grossa”, con uno spezzatino di interventi tampone che stanno provocando proteste, delusioni in quasi tutti i segmenti della vita sociale ed economica.

Si fa a gara per polverizzare le risorse attualmente disponibili: strategia che, nella legislatura che volge al termine è stata, prima, il collante del precario equilibrio politico, poi il tradimento alla causa anche in nome della pregressa e consolidata fedeltà a madre Russia. Mandare a casa il governo Draghi potrebbe non migliore la grave condizione in cui versa il Paese. Eppure, l’Italia governata dall’ex presidente della BCE godeva di grande prestigio internazionale e, cosa ancora più rassicurante, dell’appoggio dell’UE.

Il primo a rischiare è il Sud che – giusto ricordarlo – necessita di grandi opere in grado di modernizzalo e renderlo competitivo nel contesto nazionale e internazionale. Le risorse del PNRR non vanno spese per le realizzazioni di altre cattedrali nel deserto, di opere campanilistiche che, soprattutto nel Mezzogiorno, rimangono delle ferite inguaribili. Ancora una volta si rischia una guerra tra poveri e le promesse non spengono i tanti focolai di malcontento che dal prossimo autunno, con il ritorno alla realtà, potrebbero diventare incendi devastanti. A quel punto il libro dei sogni, infarcito da promesse elettorali, potrebbe diventare un’altra occasione perduta.

Un discorso a parte, infine, merita la politica europea che continua a considerare la solidarietà un optional e non tiene conto degli effetti devastanti prodotti dalla pandemia, di quelli legati all’imperialismo putiniano e al disegno geopolitico della Cina di Xi Jinping.