IL CALCIO E IL RITORNO DELLA FATA MORGANA

di Antonio Latella –

A volte ritorna inaspettato: quasi a voler alimentare le speranze di una comunità illusa e, al tempo stesso, delusa dalla sua classe dirigente. Il fenomeno della Fata Morgana, nella narrazione che si tramanda da secoli, nell’area dello Stretto di Messina, diventa un privilegio che, da più parti, viene indicato come un segnale che annuncia dei cambiamenti. A noi è sfuggito e nessun altro degli abitanti dello Stretto, di recente, pare abbia avuto il privilegio di assistere a questo naturale spettacolo.

Eppure a Reggio Calabria si respira un’aria nuova, che genera entusiasmo e grandi momenti di aggregazione sociale. Non siamo in pochi a domandarci l’origine di questo nuovo fenomeno di massa che come il venticello di una afosa serata di agosto concede un po’ di sollievo alla gente delle due sponde. Non occorre un’analisi sociologica per scoprire che all’origine di questo entusiasmo ci sia il calcio. Anche da queste parti, in particolare sulla sponda continentale tagliata dal 38° Parallelo, il gioco più bello del mondo esalta la gente condizionandone i comportamenti: alla stregua di quanto si è registrato in moltissimi Paesi in occasione dei recenti campionati mondiali ospitati in Qatar.

Il delirio in Argentina, lo sconforto in Francia, la fine del sogno in casa delle altre due semifinaliste, il Marocco e la Croazia: diversi stati d’animo che solo il calcio riesce a suscitare. Per gli italiani niente emozioni dirette, considerato che gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi; e in mancanza di una fede nazional calcistica, hanno avuto libertà di scelta.

Nella città che ospita i bronzi di Riace l’unica fede è l’amaranto: il colore della locale formazione calcistica che, dopo le brutte esperienze degli ultimi campionati, oggi è guidata da Filippo il “profeta”. Al secolo Pippo Inzaghi. In questa città dall’antica civiltà magnogreca, così abitudinaria e spesso priva di coscienza civica, l’amaranto della Reggina si è riguadagnato il fascio più luminoso nella straordinaria bellezza dell’iride. Sì, di quello che appare dopo un qualsiasi temporale che nell’immaginario della gente diventa un vero ponte che unisce la Calabria con la dirimpettaia Sicilia.

Il secondo posto in classifica nel campionato cadetto della squadra guidata da Inzaghi, settimana dopo settimana, successo dopo successo, sta diventando un valore aggiunto socio-economico di una provincia piegata su se stessa da un atavico sottosviluppo aggravato da due anni di pandemia, dalla guerra in Ucraina e dalla drammatica crisi globale.

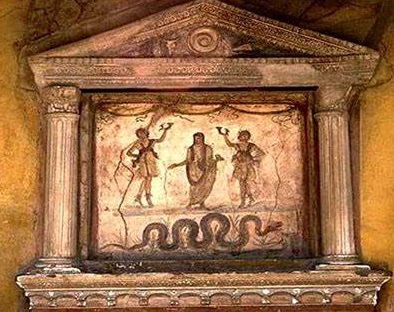

Anche a questa latitudine, in una società sempre più votata al relativismo, il calcio si pone al centro di una sorta di religione laica. L’antropologo francese Marc Augé (ai più noto per la teoria dei “non luoghi”) considera il calcio come una manifestazione religiosa: “Il riunirsi di diverse migliaia di individui che provano – scrive in un suo libro – gli stessi sentimenti e che li esprimono attraverso il ritmo e il canto” crea le condizioni di una percezione sensibile del sacro.E tutto ciò che avviene negli stadi, veicolato dal mezzo televisivo e dai new media, coinvolge altri milioni di amanti del calcio.

Anche in una partita scialba bastano un assist, una giocata, un gol per scatenare l’entusiasmo: nello stadio si innanzano inni di gioia, gesti spontanei e nuvole d’incenso il cui odore inebria il tifoso. Quella stessa atmosfera viene traslata dai social nelle nostre case. Ed è festa.

Nel calcio non esistono differenze sociali: il popolo tifa per i suoi campioni, per i propri beniamini e non importa se a tirare calci ad un pallone sia uno che guadagna decine di milioni di euro d’ingaggio ogni anno. Il calcio è l’oppio delle masse. Anche il disoccupato non si formalizza se un decreto del governo stanzia 900 milioni di euro per consentire ai club di risanare (a rate) le loro inadempienze fiscali, accumulate per pagare ingaggi da pascià.

La fede calcistica assomiglia ad una lanterna: l’intensità della sua luce dipende dalla quantità e, ovviamente, dalla qualità dell’olio che alimenta la fiammella. Una filosofia che non bada a spese e che nel tempo ha dato vita ad una bolla economica che prima o poi esploderà con conseguenze drammatiche per il sistema pallonaro. E non solo.

Torniamo all’amaranto della Reggina, club prossimo ai centodieci anni di vita: nel cui recente passato, dopo l’epopea della serie A, ha vissuto stagioni contradditorie e discutibili sul fronte della politica economica. Nel campionato in corso, la premiata ditta composta da Saladini, Cardona, Martino, Taibi e Inzaghi, almeno fino ad oggi, dispone di scorte sufficienti per mantenere vive le ambizioni della tifoseria.

“Nord e Sud uniti nella lotta”: lo slogan delle folle sindacali dell’era del fordismo, oggi – mentre il Mezzogiorno rischia il baratro con la strana idea nordista dell’autonomia differenziata – non sembra più semplice utopia. Ovviamente sul fronte calcistico: grazie a un lombardo di Piacenza che ha sposato la causa della squadra del lembo più meridionale del territorio italico – dove, citando Pascoli, “il mare è pieno di voci e il cielo è pieno di visioni” e “le onde greche vengono a cercare le latine” – il sogno della A potrebbe avverarsi. Come ai tempi della presidenza di Lillo Foti e dei “miracoli” di Bruno Bolchi e Walter Mazzarri (tanto per citare alcuni degli artefici del periodo aureo del calcio reggino).

Dall’estate dello scorso anno, in riva allo Stretto il calcio ha ridestato la gente dal torpore in cui è caduta profondamente a causa dei litigi della politica, della crisi economica, dei fenomeni degenerativi che condizionano la vita di tutti noi: sportivi e non sportivi, tifosi e non tifosi.

In una comunità dove l’inverno è stato sempre la stagione dominante, Inzaghi e la sua Reggina, finalmente, stanno portando il profumo della primavera. Mentre il mandorlo, in tutta la punta dello Stivale, sta per fiorire, lo stacanovista Pippo Inzaghi incomincia a sentire il profumo dei successi del suo grande passato calcistico. E in questo sforzo trova ristoro nell’incantevole scenario dello Stretto visibile, giorno e notte, dalla sua attuale residenza. Chissà se da questo suo strategico punto di osservazione non sia stato testimone esclusivo del ritorno della Fata Morgana.

E quella visione, che fin dalla “serenità del mattino” dà vita ad un immenso bagno di metalli scintillanti, ha coinvolto anche la compagna di mister Pippo, Angela, il cui impegno sociale l’ha candida a testimonial, sincera e appassionata, di un luogo unico al mondo.

giornalista e sociologo